Agrandir cette image

« M. KRAP. – Je serai franc avec vous. J’étais écrivain.

MME MECK. – Il est membre de l’Institut !

M. KRAP. – Vous voyez.

DR PIOUK. – Quel genre ?

M. KRAP. – Je saisis mal.

DR PIOUK. – Je parle de vos écrits. A quel genre allaient vos préférences ?

M. KRAP. – Au genre merde. »

Samuel Beckett avoue peut-être s’assimiler à M. Krap. Eleutheria, qu’il faudrait d’abord lire avant la préface pour ne pas se gâcher le plaisir, est une pièce qui appartient

certainement au genre merde, ce qui ne veut absolument pas dire qu’elle est mauvaise. Simplement, Eleutheria emmerde un grand nombre de choses : les écrivains, le théâtre, les

spectateurs, la famille, l’amitié, la connaissance, l’amour, la vie.

Si Samuel Beckett se rapproche de M. Krap dans le cadre de cet échange de répliques, plus généralement, il ne serait pas invraisemblable de lui trouver des similitudes avec Victor, le personnage

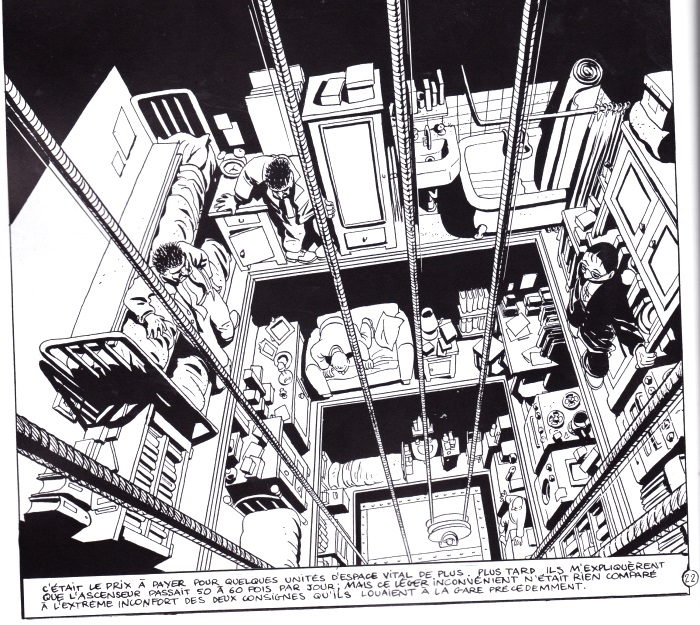

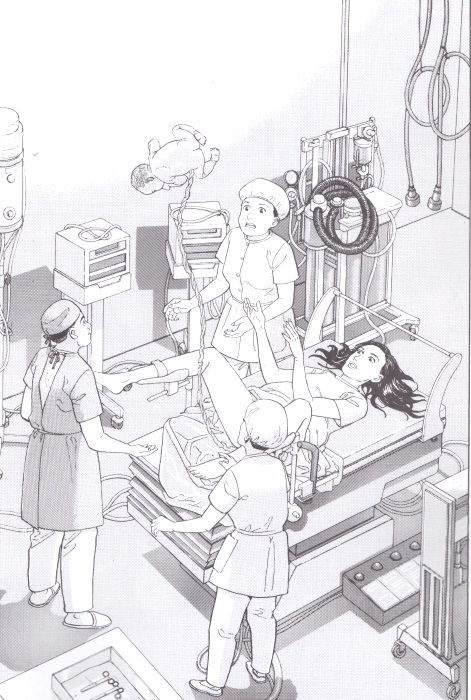

central de la pièce, le nœud du problème autour duquel se réunissent tous les autres personnages. Victor n’apparaît qu’au deuxième acte d’Eleutheria mais dès le premier acte, il

suscite déjà d’intenses conversations entre sa famille, les amis de la famille et sa fiancée qu’il n’aime plus. Victor, qui était un jeune homme brillant, a détruit l’équilibre fragile de son

entourage en se retirant dans une chambre d’hôte déserte, disant refuser toute visite mais se laissant finalement envahir par toutes sortes de personnages, à commencer par un vitrier et son fils

qui sont censés réparer, jour après jour, une vitre qui ne cesse de se briser. Victor n’a plus aucune énergie de contestation. Il est grotesque jusque dans la faillite des entreprises les plus

simples qu’il essaie de mener à bien, qu’il s’agisse de retrouver une chaussure ou de se cacher sous son lit pour échapper à une visite inopportune. Même lorsqu’il essaie de détruire les derniers

vestiges de son existence, Victor échoue. Et on lui demande encore de se justifier…

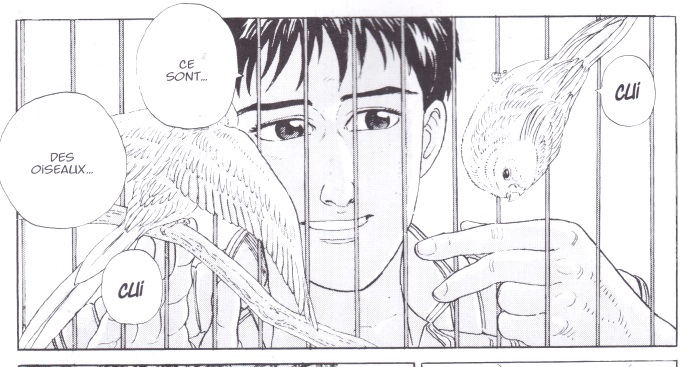

MLLE SKUNK. – Tu n’étais pas comme ça, avant. Qu’est-ce qui t’a rendu comme ça ?

VICTOR. – Je ne sais pas. (Pause.) J’ai toujours été comme ça.

MLLE SKUNK. - Mais non ! Ce n’est pas vrai ! Tu m’aimais. Tu travaillais. Tu blaguais avec ton père. Tu voyageais. Tu…

VICTOR. –C’était du bluff. Et puis assez ! Va-t’en. »

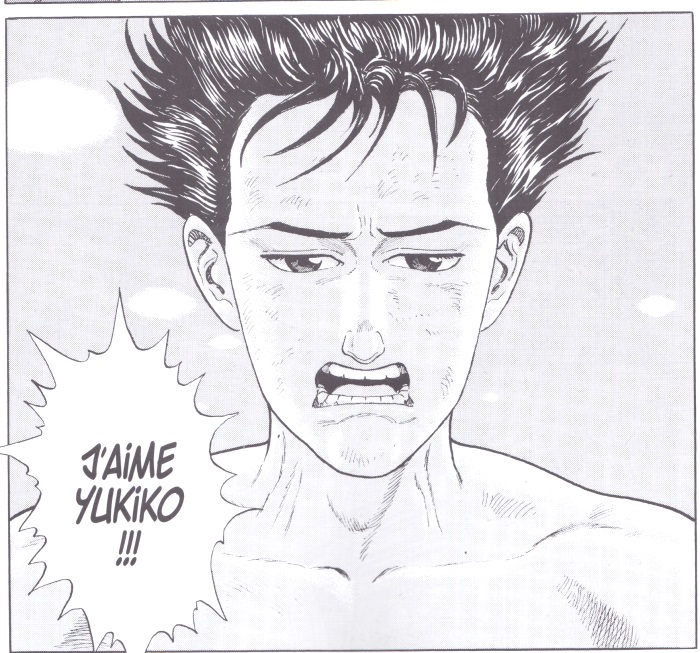

Autour de Victor finit par naître une fascination malsaine. Il semblerait que personne dans son entourage ne se soit autant intéressé à lui que depuis qu’il est « malade ». Il semblerait eu fait

que personne dans son entourage ne se soit autant intéressé à quiconque d’autre depuis qu’en tombant « malade », il est devenu un objet de foire, le centre de leur conversation, l’objet de

fascination étrange qu’il s’agit peut-être de comprendre, en tout cas de critiquer et de vilipender. Pièce absurde par excellence, Eleutheria s’évertue à interroger un personnage

dont le comportement intrigue mais qui n’a rien à dire pour se justifier. N’est pas absurde –c’est-à-dire dénuée de sens- la mort, mais l’est en revanche cette vie portée sur un piédestal alors

qu’elle n’apporte rien. Ceux qui ne l’ont pas compris continuent à s’agiter sur scène en paroles d’apparat et en gestes de circonstance, ce que Samuel Beckett s’amuse à moquer en brisant

l’illusion théâtrale, mettant en scène l’intrusion d’un faux spectateur, d’un souffleur et d’un scénario bidon.

Ce n’est qu’après avoir lu Eleutheria qu’il faudrait découvrir la préface de Jérôme Lindon. On y apprendrait alors que Samuel Beckett s’était fermement opposé à la publication de

cette pièce, mourant sans jamais revenir sur cette décision. Jérôme Lindon semble lui aussi de cet avis et s’excuse de la publication d’Eleutheria, nécessitée toutefois par la

publication de sa traduction en anglais par un éditeur moins scrupuleux de respecter les volontés des écrivains :

« Que ceux qui ont aimé les trente livres admirables publiés de son vivant nous pardonnent. Il se trouvera certainement quelques nouveaux venus qui, n’ayant

jamais rien lu de l’œuvre de Samuel Beckett, l’aborderont par Eleutheria. Je les supplie de ne pas en rester là. »

Mais qu’aurait écrit Jérôme Lindon si Samuel Beckett n’avait jamais rejeté aussi certainement cette pièce ? Elle n’est certes pas aussi brillante que les plus connues, En attendant

Godot et Fin de partie en tête, mais elle ne s’écarte pas du propos que le dramaturge n’aura jamais cessé de tenir tout au long de l’élaboration de son œuvre. Autour

d’un personnage lucide, abattu par son dégoût de l’existence, sans force pour lutter, s’agitent des personnages rendus volontairement ridicules pour mieux creuser le contraste. Si l’on devait

adresser un seul reproche à Samuel Beckett concernant cette pièce, ce serait peut-être de s’être montré trop explicite à travers le personnage de Victor. Alors que nous sommes habitués à l’ironie

légère de pauvres sires pas totalement désenchantés, l’humour habituel de Beckett se tarit ici quelque peu par abus de spontanéité. Enfin, les interventions externes du spectateur et du souffleur

visant à nous démontrer l’illusion théâtrale alourdissent inutilement un propos déjà dense et coupent le rythme bien forgé d’Eleutheria.

Sans doute, Eleutheria n’est pas une pièce à la hauteur de Samuel Beckett. Se laissant prendre au jeu de l’écriture et inventant des justifications permettant de rationaliser le

comportement de son alter-ego Victor, peut-être s’est-il senti abusé par lui-même, qui crache sur toute tentative d’explication existentielle. Même s’il ne s’agit que d’une fiction personnelle,

les lecteurs qui aiment s’abreuver à la source beckettienne sauront reconnaître des éléments pouvant habilement se glisser dans leur propre fiction personnelle. Victor est le personnage que nous

aimerions parfois être, sans jamais avoir le courage de le devenir complètement…