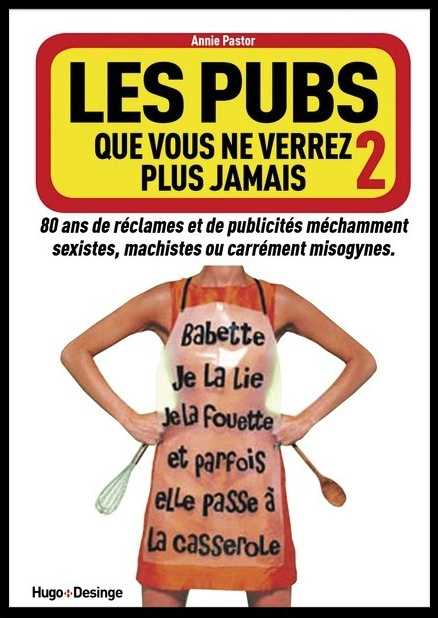

La Révolte de Villiers de l’Isle-Adam survient en 1870. L’auteur, jusqu’alors réputé pour ses compositions qui œuvrent plutôt dans le style romantique, passe sans crier gare au réalisme. Le romantisme de l’amour partagé devient romantisme de l’amour pour soi, ses ambitions et ses idéaux. D’un côté se trouve Félix, riche banquier pour qui toutes les affaires réussissent depuis qu’il a eu la bonne idée de se marier. De l’autre côté se trouve ladite épouse, Elisabeth, excellente comptable, laborieuse, sans coquetterie et pas frivole pour un sou, qui passe ses journées penchée sur des livres de compte depuis le jour où elle s’est mise en ménage. On ne précisera pas à qui profite le plus cette union. Tout n’est cependant pas perdu car Félix sait reconnaître, en des termes certes maladroits, les grandes qualités dont fait preuve son épouse :

« Comme tenue des livres, tu es un excellent comptable ; comme femme, il paraît que tu es très bien et point bête, ce qui est quelque chose. Enfin, comme caractère laborieux, tu passes mes espérances. […] Et, si j’ai triplé ma fortune, je puis bien dire que c’est grâce à toi. »

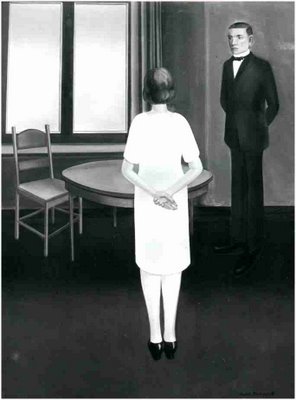

Oui, mais Elisabeth ne veut plus ressembler à ce portrait. Alors que leur fille dort dans sa chambre, elle revendique, sans élever la voix, son droit de claquer la porte du foyer et de s’en aller vivre dans la campagne. On imagine mal cette femme de tête s’empêtrer dans les terres boueuses des forêts, vivant sans le moindre confort, sans le moindre appui matériel et sans le moindre soutien affectif, mais sa révolte germait en elle depuis si longtemps qu’elle éclate avec toutes les disproportions d’une frustration difficilement contenue. L’homme, qui se croyait alors maître en sa demeure, se fait écraser par son épouse sans le moindre honneur. Et de larmoyer sur l’avenir de ses affaires et sur l’avenir de leur enfant –sans jamais, pragmatiquement, évoquer leur amour-, tandis qu’Elisabeth se dévoue tout entière à son rêve, déployant une richesse de verve sans égal lorsqu’il s’agit d’imaginer la vie qui l’attend, et ne lâchant que quelques froides paroles à celui qui l’a détruite: « Et vous ne sauriez vous figurer cependant, monsieur, l’indifférence que vous m’avez toujours inspirée ».

La séparation traîne et semble devoir n’être qu’un long dialogue. Mais enfin, la rupture survient. Entre le premier et le deuxième acte, Elisabeth abandonne l’époux, le foyer et l’enfant. Le deuxième acte sera d’un réalisme encore plus glaçant. La Révolte revendiquée dans le titre n’est pas seulement celle d’une femme rejetant la sécurité familiale et matérielle mais aussi celle d’un auteur rejetant l’assurance d’une gloire formatée. Sa pièce ne fut représentée que cinq fois, le temps de s’attirer les défaveurs des critiques et l’incompréhension de tous. En marge de sa pièce, Villiers de l’Isle-Adam écrivit une réponse qui fait aujourd’hui office de préface à la Révolte. Le morceau pourrait faire partie intégrante du spectacle. Presque aussi long que la pièce, il semble la couver et lui insuffler sa première substance.

« Aujourd’hui, le Théâtre aux règles posées par des hommes amusants […] tombe de lui-même dans ses propres ruines, et nous n’aurons malheureusement pas grands efforts à déployer pour achever son paisible écroulement dans l’ignominie et l’oubli. On y assiste, on rit, mais on le méprise. On dit de ce qu’il enfante : « C’est un Succès » - Le mot GLOIRE ne se prononce plus. »

Avec sa Révolte, Villiers de l’Isle Adam n’obtint si l’un, ni l’autre, et ce n’est pas aujourd’hui que changera cette situation. Son réalisme extralucide est devenu banal ; son romantisme égoïste s’appelle maintenant individualisme. Avec ses phrases taillées à la serpe, Villiers de l’Isle Adam nous renvoie le reflet d’une tendance contemporaine qui ne surprend plus. Quoi qu’aient pu dire ses détracteurs, sa Révolte est passée dans les mœurs.

- Citation :

- ELISABETH : […] Je me sens absente, dans cette enfant, -qui a des façons de me regarder… comme si j’étais une étrangère ! … […] Croyez-vous que j’eusse hésité à en faire ma compagne de malheur ?... – Mais, si certains désespoirs ont leur grandeur et leur beauté, le mien, en tombant dans la nature de votre enfant, n’y deviendrait qu’un poison ! Tenez, mon cœur a saigné goutte à goutte tout son amour ! … Je suis une morte : je glacerais ma fille en l’embrassant.

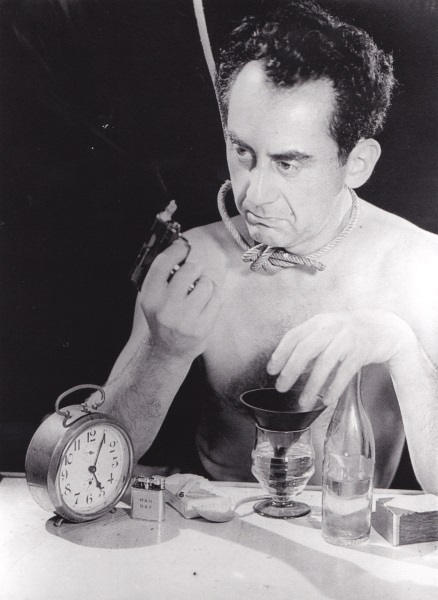

*photo de Pieter Henket

_________________