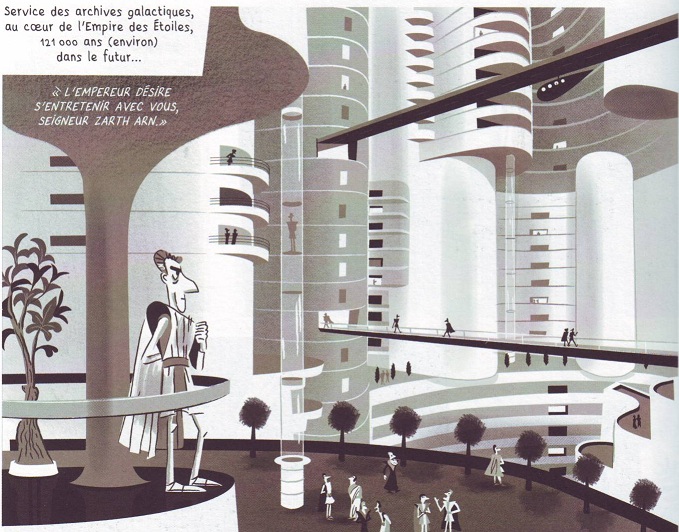

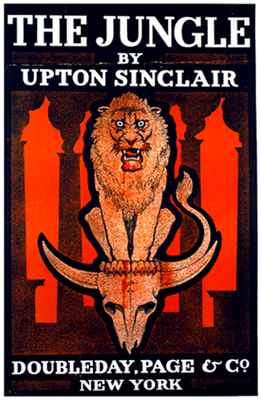

C’était le bon vieux temps… Ambiance folklorique oblige, La jungle s’ouvre sur une cérémonie lituanienne de l’acziavimas. Un défilé de personnages s’anime sous nos yeux : Teta

Elzbieta apporte les mets du banquet, la grand-mère Majauszkiene complète avec le plat débordant de pommes de terre, Tamoszius Kuszleika remplit la salle des mélodies endiablées et joyeuses qu’il

tire de son violon, faisant danser les invités au nombre desquels on découvre Jurgis et Ona, tandis que Marija Berczynskas, infatigable, se démène d’un bout à l’autre de la salle pour assurer le

bon déroulement de la cérémonie, veillant à ce que les règles et les traditions soient appliquées selon le bon ordre. On ne s’ébroue pas dans la richesse mais enfin, il y a des pommes de terre,

du jambon, de la choucroute, du riz bouilli, de la mortadelle, des gâteaux secs, des jattes de lait et de la bière ; et puis surtout, les retrouvailles sont joyeuses et animées ; elles

consolident un peu plus une communauté déjà chaleureuse.

C’était le bon vieux temps, et il faudra se souvenir de cette cérémonie dans le pays comme le dernier épisode heureux vécu par Jurgis et Ona. Les deux jeunes personnes ont à peine la vingtaine

lorsqu’elles décident de prendre le bateau, de traverser l’Atlantique et d’atteindre les Etats-Unis. Il paraît qu’ici, le travail se trouve facilement, que les salaires sont élevés, et que les

logements et les institutions modernes permettent à n’importe quel individu méritant de s’installer confortablement dans le bonheur d’une existence aisée. Pour ce qui est du mérite, Jurgis et

Ona, accompagnés de quelques autres membres de leurs familles, n’ont pas de soucis à se faire. Ils ont été élevés à la dure et ne chôment jamais. Les Etats-Unis n’ont qu’à bien se tenir.

Le désenchantement commence sitôt arrivés dans les quartiers pauvres de Chicago. Grisaille et misère se conjuguent avec l’aspect déshumanisé d’un monde industriel qui a aboli toute ressource

naturelle. Les paysages verdoyants de la Lituanie semblent ne pas pouvoir trouver d’égaux, jusqu’à ce que Jurgis découvre les abattoirs, dont le système de production ingénieux rivalise avec les

prodiges de la nature. L’installation est gigantesque : entièrement mécanisée, elle permet d’abattre huit à dix millions d’animaux chaque année. Pour cela, l’usine emploie trente mille personnes.

Elle fait vivre directement deux cent cinquante mille personnes ; indirectement un demi-million. Ses produits submergent le marché mondial et nourrissent une trentaine de millions de personnes.

Nous sommes en 1906 et les prémisses catastrophiques d’un monde industrialisé, sans âme, perdu dans les affres du bénéfice, ont déjà germé : la déchéance est imminente.

La jungle semble d’abord accueillante. Elle fournit du travail à tous nos lituaniens nouvellement arrivés et leur offre un salaire plus généreux qu’ils ne l’auraient espéré.

Malheureusement, le coût de la vie aux Etats-Unis est également plus élevé que prévu. On leur promet la propriété puis on les roule en leur faisant payer des charges mensuelles et annuelles qui

les éloignent sans cesse davantage de l’acquisition définitive. Les enfants doivent bientôt se mettre au travail pour permettre à la famille de subsister. Pour une journée entière de labeur, ils

ramènent quelques cents, une somme dérisoire. Passe encore lorsque les parents ont du travail mais bien souvent, après la frénésie productive qui précède les fêtes de fin d’année, les usines

ferment sans préavis et laissent à la rue des milliers d’employés affamés et abrutis par la fatigue. Il faut alors trouver du travail ailleurs –même si toutes les entreprises du coin

appartiennent à la même famille-, vivre d’expédients, envoyer les enfants faire la manche dans la rue, grappiller quelques repas en échange d’un verre d’alcool. Très rapidement, la force vitale

d’Ona et de Jurgis s’éteint. On se souvient de l’émerveillement naïf, de l’énergie intarissable et de la joie pure qui les animait encore en Lituanie. On constate que tout cela a commencé à

s’éteindre après quelques mois aux Etats-Unis, avant de disparaître complètement au bout de quelques années. On comprend que la misère et la fatigue seules ne sont pas responsables de leur

déchéance. Le mal est plus sournois : derrière des apparences accueillantes, il désolidarise les individus, les isole dans un mur de silence et les empêche de trouver du réconfort en faisant

briller sous leurs yeux des promesses de richesse et d’ascension sociale plus attirantes que l’assurance d’un foyer uni, se satisfaisant à lui-même.

Si la Jungle désigne métaphoriquement cette vie tournant autour des abattoirs de Chicago, les abattoirs constituent quant à eux la métaphore terrible de la destinée humaine :

« On dirigeait d’abord les troupeaux vers des passerelles de la largeur d’une route, qui enjambaient les parcs et par lesquelles s’écoulait un flux continuel

d’animaux. A les voir se hâter vers leur sort sans se douter de rien, on éprouvait un sentiment de malaise : on eût dit un fleuve charriant la mort. Mais nos amis n’étaient pas poètes et cette

scène ne leur évoquait aucune métaphore de la destinée humaine. Ils n’y voyaient qu’une organisation d’une prodigieuse efficacité. »

Les animaux aussi bien que les êtres humains sont à la merci des abattoirs. Sophistiqués comme jamais, ils émerveillent encore, alors qu’aujourd’hui ils répugneraient aussitôt. C’est que tout

leur potentiel d’hypocrisie, de manipulation –pour ainsi dire de sordide- n’a pas encore été révélé. Qu’est-ce qui tue vraiment les employés des abattoirs ? Outre le travail inhumain, on

soupçonne la perfidie des moyens.

La Jungle nous révèle que la déchéance moderne a déjà une longue expérience derrière elle. La pourriture de l’hyper-industrialisation que l’on connaît aujourd’hui existait déjà

au début du 20e siècle aux Etats-Unis. Ce qui nous différencie des lituaniens ignorants de ce roman tient à peu de choses : eux pensaient vraiment que la société capitaliste permettrait

l’épanouissement des individus tandis que nous sommes bien peu nombreux à le croire encore –mais dans les deux cas, les individus sont bernés. La tactique début du 20e siècle pour juguler le

mécontentement consistait à épuiser les travailleurs, à les désolidariser, à leur faire perdre toute dignité humaine. La duperie ne pouvait cependant pas fonctionner éternellement et Upton

Sinclair nous décrit la constitution progressive des forces opposantes socialistes s’unissant pour faire face aux débordements de l’entreprise Durham. Dans cette dernière partie de la

Jungle, la tension rageuse accumulée tout au long du livre trouve un exutoire dans le discours et l’action politiques. Si les socialistes finissent par remporter les élections locales,

la victoire reste cependant fragile : « Les élections n’ont qu’un temps. Ensuite, l’enthousiasme retombera et les gens oublieront. Mais, si vous aussi, vous

oubliez, si vous vous endormez sur vos lauriers, ces suffrages que nous avons recueillis aujourd’hui, nous les perdrons et nos ennemis auront beau jeu de se rire de nous ! ».

La suite de l’histoire reste en suspens. Pendant ce temps, la Jungle sera traduite en dix-sept langues et entraînera les menaces des cartels mais aussi l’approbation de la masse

populaire. Des enquêtes viendront confirmer la véracité des propos rapportés par Upton Sinclair avant que le président Theodore Roosevelt ne le reçoive à la Maison-Blanche pour entamer une série

de réformes touchant l’ensemble de la vie économique du pays. La conclusion n’est pas joyeuse pour autant. Plus d’un siècle vient de passer mais le roman entre encore en écho avec la déchéance

industrielle de notre époque. Certes, aux Etats-Unis ni en Europe, plus personne ne meurt d’épuisement physique, plus aucun enfant n’est exploité et tout employé peut bénéficier –en théorie- des

protections sociales et sanitaires de base. Mais nous sommes-nous vraiment échappés de l’abattoir ? Il semblerait plutôt que le mal se soit déplacé –peut-être même a-t-il carrément retourné sa

veste pour s’emparer de ce qui manquait alors cruellement aux personnages du roman : le confort. Les coups, les mutilations, le froid destructeur, la chaleur vectrice de maladies, les engelures,

les brimades, la tuberculose, les noyades –toutes ces violences physiques faites aux corps des habitants du premier monde deviennent des métaphores vénéneuses des violences morales faites aux

habitants du deuxième monde. A bien y réfléchir, notre situation est tout aussi désespérée : nous ne savons plus que nous sommes victimes car notre corps ne se désagrège plus –ou si peu- au fil

des saisons. Nous ne savons pas, et nous sommes comme ces porcs que l’on conduit à l’abattoir :

« Chacun d’entre eux était un être à part entière. Il y en avait des blanc, des noirs, des bruns, des tachetés, des vieux et des jeunes. Certains étaient

efflanqués, d’autres monstrueusement gros. Mais ils jouissaient tous d’une individualité, d’une volonté propre ; tous portaient un espoir, un désir dans le cœur. Ils étaient sûrs d’eux-mêmes et

de leur importance. Ils étaient pleins de dignité. Ils avaient foi en eux-mêmes, ils s’étaient acquittés de leur devoir durant toute leur vie, sans se doute qu’une ombre noire planait au-dessus

de leur tête et que, sur leur route, les attendait un terrible Destin. »

Le socialisme a changé la couleur des murs de l’abattoir. On aimerait pouvoir dire qu’il a œuvré davantage mais ce n’est certainement pas le cas car la lecture de la Jungle, plus

d’un siècle après sa première publication, est encore saisissante et ne laissera pas de remuer des plaintes sourdes qui signifient que le massacre ne s’est pas arrêté.

|

Citation:

|

|

« A l’abattage, les ouvriers étaient le plus souvent couverts de sang et celui-ci, sous l’effet du froid, se figeait sur eux. Pour peu que l’un d’eux s’adossât à un pilier, il y restait

collé ; s’il touchait la lame de son couteau, il y laissait des lambeaux de peau. Les hommes s’enveloppaient les pieds dans des journeaux et de vieux sacs, qui s’imbibaient de sang et se

solidifiaient en glace ; puis une nouvelle couche s’ajoutait à la précédente, si bien qu’à la fin de la journée ils marchaient sur des blocs de la taille d’une patte d’éléphant. De temps en

temps, à l’insu des contremaîtres, ils se plongeaient les pieds dans la carcasse encore fumante d’un boeu ou se précipitaient à l’autre bout de la salle s’arroser le bas des jambes avec des

jets d’eau chaude. Le plus cruel était qu’il était interdit à la majorité d’entre eux, en tout cas à ceux qui maniaient le couteau, de porter des gants ; leurs bras étant blancs de givre et

leurs mains engourdies, les accidents étaient inévitables. En outre, en raison de la vapeur qui se formait au contact du sang fumant et de l’eau chaude, on ne voyait pas à plus de trois pas

devant soi. Quand on considère de surcroît que, pour respecter les cadences imposées, les ouvriers des chaînes d’abattage couraient en tout sens avec, à la main, un couteau de boucher

aiguisé comme un rasoir, on peut être étonné qu’il n’y eût pas davantage d’hommes éventrés que d’animaux. »

|

|

Citation:

|

|

« Les enfants ne se portaient pas aussi bien qu’au pays. Comment leurs parents auraient-ils pu savoir que leur maison ne disposait pas de tout-à-l’égout et que les eaux usées de quinze

années stagnaient dans une fosse creusée sous leur habitation ? Comment auraient-ils pu savoir que le lait bleuâtre qu’ils achetaient au coin de la rue était étendu d’eau et additionné de

formol ? Dans leur pays, Teta Elzbieta soignait les petits avec des plantes qu’elle cueillait dans la campagne ; ici, elle devait aller les acheter à la pharmacie sous forme d’extraits.

Comment aurait-elle pu deviner que ceux-ci étaient falsifiés ? Comment Jurgis et les siens se seraient-ils doutés que leur thé, leur café, leur sucre, leur farine étaient frelatés, que,

pour en rehausser la teinte, on avait ajouté des sels de cuivre dans leurs conserves de petits pois et des colorants azoïques dans leurs confitures ? Et même l’auraient-ils su,

qu’auraient-ils pu y faire puisqu’on ne pouvait rien se procurer d’autre dans un rayon de plusieurs miles ? »

|

|

Citation:

|

|

« [Les entreprises] déduisaient systématiquement une heure de salaire pour tout retard, fût-il d’une minute. Le système était d’autant plus rentable que les retardataires devaient malgré

tout travailler les cinquante-neuf minutes restantes. Il était hors de question d’attendre en se tournant les pouces. Par contre, ceux qui arrivaient en avance ne recevaient aucne

compensation, alors que les contremaîtres attelaient fréquemment l’équipe à la tâche dix ou quinze minutes avant la sirène. C’était ainsi tout au long de la journée. Aucune heure

incomplète, « interrompue » comme on disait, n’était rétribuée. Par exemple, si un ouvrier travaillait cinquante minutes pleines et n’avait plus rien à faire le reste de l’heure, il ne

touchait pas un sou. C’était une lutte perpétuelle, qui tournait presque à une guerre ouverte entre les contremaîtres d’un côté, qui essayaient de hâter le travail, et les ouvriers de

l’autre, qui s’efforçaient de le faire durer autant qu’ils le pouvaient. »

|

Pour un résumé :

|

Citation:

|

|

« Considérez le gâchis engendré par une production aveugle et non planifiée : fermetures d’usines, ouvriers mis à pied, marchandises pourrissant dans les entrepôts ! Considérez l’activité

des boursicoteurs qui paralysent des secteurs industriels entiers et en stimulent d’autres artificiellement dans le seul but de spéculer ! Pensez aux transferts de capitaux et autres

faillites bancaires, aux crises, aux paniques qui vident les villes de leurs habitants et réduisent les populations à la famine ! Pensez à l’énergie stérilement dépensée en recherche de

débouchés et en métiers inutiles, comme ceux de commis voyageur, d’avoué, de colleur d’affiches, d’agent publicitaire ! Songez aux conséquences néfastes de la surpopulation des villes,

rendue inévitable par la concurrence et le prix trop élevé des transports dû à la situation de monopole des chemins de fer : taudis, air vicié, maladies, vies gâchées. Songez au temps et à

la quantité de matériaux nécessaires à la construction de gigantesques immeubles de bureaux et au creusement de leur sous-sol ! Gardez-vous d’oublier le secteur de l’assurance et la masse

énorme de travail de bureau qu’il génère, tout cela en pure perte… »

|

*peinture de James Ensor : Squelettes voulant se chauffer, 1889

* photos de l'Union Stock Yards, 1890