A défaut de savoir concevoir des titres qui sonnent bien et font envie, Comment ça va bien –autrement dit Brigitte Bulard-Cordeau-, connaît deux ou trois petites choses

intéressantes pour se faciliter la vie. Et lorsqu’on parle de se simplifier l’existence, il va sans dire que nous parlons économies et débrouille.

La partie la plus intéressante des Bons plans est celle qui s’inscrit dans le développement d’une nouvelle économie de partage, de dons et de trocs. On découvrira ainsi comment

se dénicher une chambre d’hôtes ou une maison de vacances gratuite en échange de services ou de son propre logement ; on apprendra qu’il est possible de louer ou de mettre en location pour de

courtes durées une guitare, un appareil photo ou une tenue de mariage ; on se nourrira de manière alternative en commandant un panier de l’Amap ou en achetant les plats en rabais proposés par des

internautes sur le site SuperMarmite. Nouveau modèle économique intéressant qui, non content de nous faire économiser de l’argent, favorise le lien social, met en valeur ce fameux « travail

fantôme » dont parlait Ivan Illich et développe les compétences de chacun. Et pour la débrouille, Comment ça va bien nous livre les recettes des meilleurs remèdes naturels, qu’il

soit question d’hygiène, de cosmétique ou de santé. Finis les produits ménagers qui brûlent, qui puent et qui coûtent cher lorsque du citron, du vinaigre et du savon noir permettent de décrasser

une porcherie. Finis les traitements antibiotiques et les cosmétiques irritants lorsque les huiles essentielles, soigneusement choisies et méticuleusement dosées, permettent par exemple de

soigner l’acné, d’éradiquer les verrues ou de traiter les premiers symptômes du rhume. Rien de forcément innovant, mais il fallait s’en souvenir et le livre de Brigitte Bulard-Cordeau a le mérite

de regrouper en un seul volume ces petites astuces qu’on a plutôt l’habitude d’éparpiller et de perdre en cours de route.

A côté de ces bons plans vraiment utiles, Comment ça va bien sait aussi s’emmerder comme personne et dans ces moments-là, son livre ressemble étrangement au contenu d’un magazine

féminin prêt à rivaliser avec le plus costaud des Maxi -pour ne citer qu’un titre parmi tant d’autres. Le lecteur de base (surtout si on l’imagine masculin) risque de se sentir

exclu lorsque, après avoir eu la surprise de tomber sur une double page lui expliquant comment se muscler pour éviter d’avoir les bras flasques, il réalisera qu’on lui apprend aussi, quelques

pages plus loin, à se galber les cuisses, à désenfler son ventre, à mettre en valeur son décolleté ou à choisir la coupe de jean qui correspond le mieux à sa morphologie. Parité oblige, quitte à

parler de ce qui complexe, pourquoi n’inclut-on pas ces messieurs dans la ronde des sujets qui fâchent en les conseillant sur le meilleur calfouette à porter pour mettre en valeur leur virilité ?

Le bon plan de Brigitte Bulard-Cordeau était peut-être le suivant : faire gonfler inutilement le volume de son livre pour le vendre plus cher en intercalant, entre deux vrais bons plans, un plan

foireux qui ne servira à rien d’autre qu’à nous faire perdre le temps intelligemment épargné par ailleurs.

Un bon plan pour le mot de la fin ? Faites le tri !

Quelques bons plans intéressants :

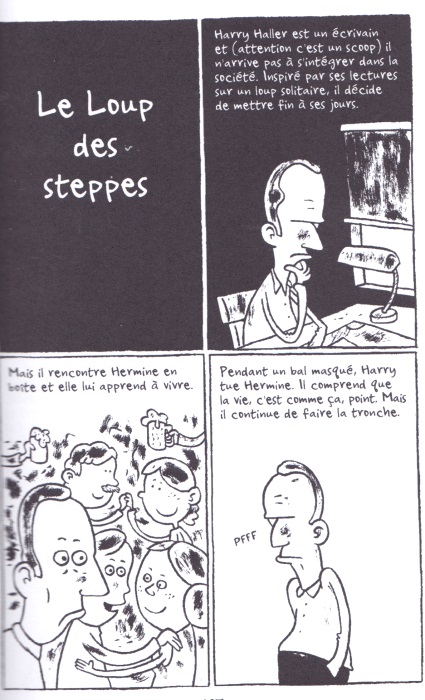

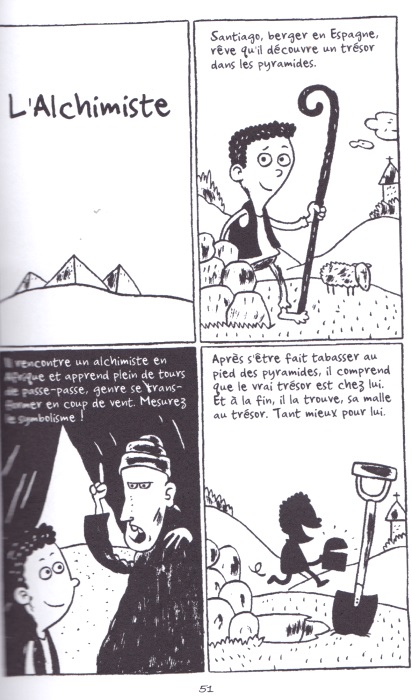

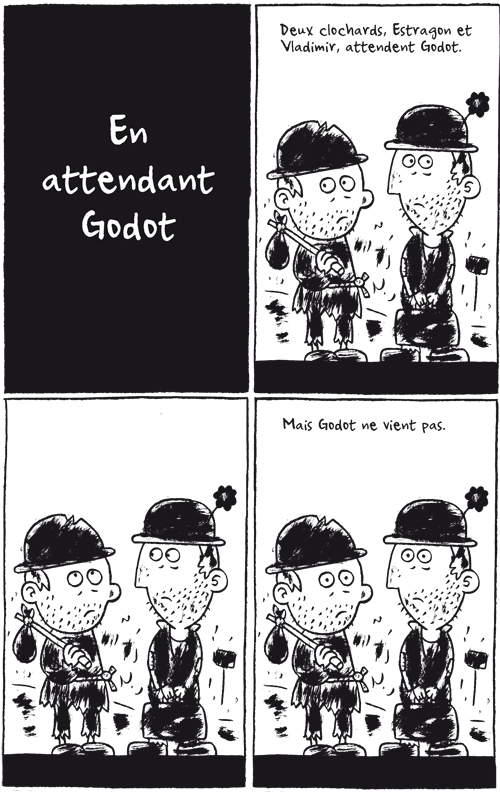

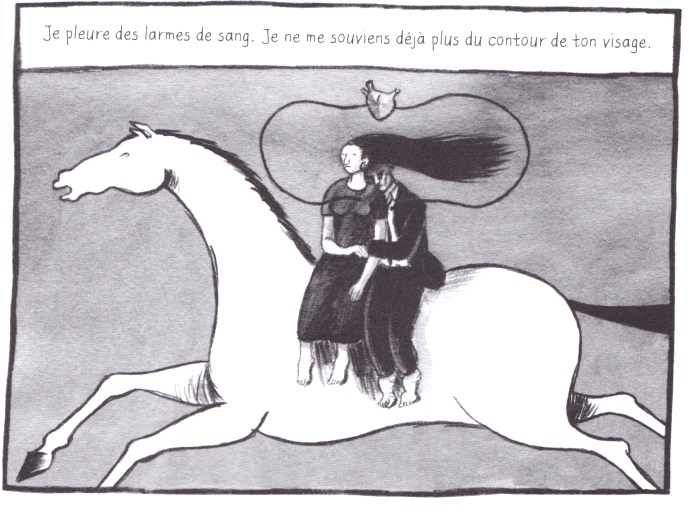

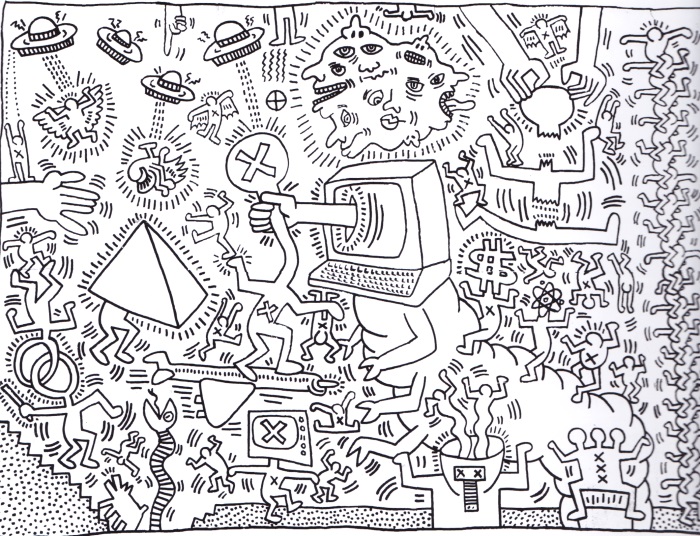

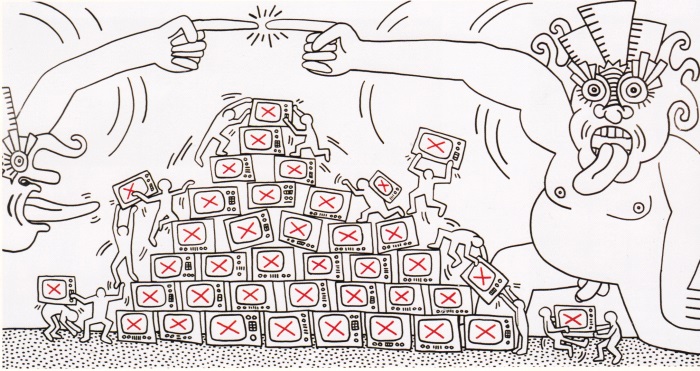

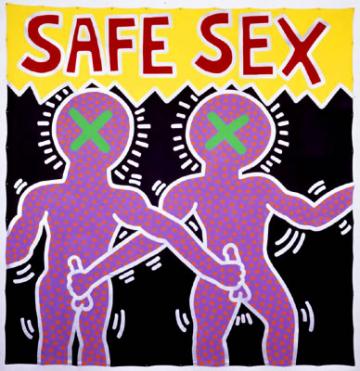

Agrandir cette image

Agrandir cette image

Agrandir cette image

Agrandir cette image

Agrandir cette image

Plus pragmatiques, des remèdes et techniques simples pour les taches de tous les jours :

| Citation: |

| Pour laver le sol, remplissez un seau d’eau tiède : ajoutez une à deux cuillères à café de savon noir pour un carrelage, ou une à deux cuillères à soupe pour un parquet ou un lino. Vous pouvez aussi mettre quelques gouttes de vinaigre blanc. Puis nettoyez et frottez votre sol comme à l’accoutumée. Laissez sécher. Inutile de rincer, ça ne laisse pas de traces ! Voilà un sol nettoyé, dégraissé, mais aussi nourri, protégé et brillant. |

| Citation: |

| Placez le jus d’un citron dans une tasse d’eau à l’intérieur du four à micro-ondes et réglez à la puissance maximale pendant une à deux minutes. Passez l’éponge, c’est nickel chrome ! Idem pour les plaques électriques ou le carrelage. |

| Citation: |

|

La guerre des boutons, une arme naturelle Dans une cuillère à café, humectez de l’argile verte avec de l’eau de rose. Ajoutez 1 cuillère à café de gel d’aloès (95% pur). Additionnez à ce mélange 2 gouttes d’huile essentielle de tea-tree, 2 gouttes d’huile essentielle de ravensare ou de saro et 2 gouttes d’huile essentielle de laurier noble. Transvasez ans un flacon facile à emporter, que vous pouvez conserver jusqu’à deux semaines. Chaque soir, appliquez votre mixture sur ces maudits boutons. Efficace à coup sûr ! |

| Citation: |

|

Du sent-bon au petit coin ? Naturel, c’est nickel ! Pour remplacer le traditionnel bloc bleu, mettez du vinaigre blanc dans le pot de la brosse à w.-c. Ajoutez quelques gouttes d’huile essentielle de citron ou de géranium. Pour des toilettes au parfum des prés ! |