Le régime alimentaire préconisé par Herbert M. Shelton ne sera jamais à la mode, et pour cause : il

s’oppose autant à l’individu -qui espère toujours pouvoir préserver sa gourmandise-, qu’aux intérêts des lobbies alimentaires –qui tentent à chaque fois de nous refourguer une cargaison de

produits dérivés prêts à réchauffer, allégés ou en désamour. Les comprimes hygiénistes sont claires : « La nourriture idéale de l’homme est celle du singe anthropoïde, dont la constitution anatomique est

semblable à la nôtre. Cette nourriture consiste en fruits frais et noix diverses, avec l’adjonction de pousses vertes et de racines. Et c’est tout ». Un peu radical ? Oui, mais Herbert M. Shelton se justifie et son développement est du plus grand

intérêt.

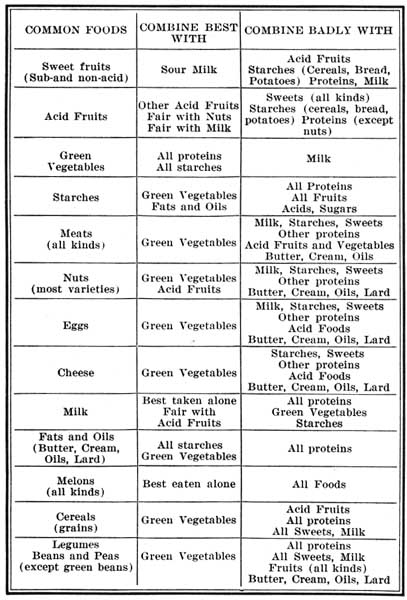

Les combinaisons alimentaires sont étudiées du point de vue biochimique par l’analyse des conditions

de réalisation d’une catalyse enzymatique, puis des interactions croisées entre différentes formes de ces catalyses. Il apparaît que les conditions de digestion d’aliments à tendance protéique se

combinent mal avec celles qui permettent de digérer les amidons, les sucres et les graisses. De même, les amidons et les acides ne forment pas une bonne association, et de nombreuses autres

combinaisons méritent d’être analysées plus précisément car l’ordre joue parfois un rôle crucial. La digestion devient alors fermentation –Shelton n’hésite pas à parler de « pourriture » pour

rendre l’image plus frappante- et produit des toxiques qui seront assimilés par l’organisme à la place des vitamines, minéraux et éléments nutritifs attendus.

« Howell montre bien que les bactéries de putréfaction réduisent les protéines en acides aminés,

mais que là ne s’arrête pas leur action. Elles détruisent ces mêmes acides et produisent, au terme de leur action, certains poisons, tels l’indol, le scatol, le phénol, l’acide

phénylproprionique, le dioxyde de carbone, le sulfite d’hydrogène, etc. »

Herbert M. Shelton décrit précisément ses observations pour nous proposer ensuite des listes de menus

qui ne répondent en rien aux prescriptions diététiques actuelles. Il se base sur une alimentation constituée essentiellement de légumes et de noix. Les fruits seront copieusement accueillis en

salade le matin, avec des laitages éventuels, les amidons seront pris seuls avec des légumes le midi, et les protéines trouveront leur place au menu du soir, toujours accompagnées de légumes. Il

ne s’agit pas de perdre du poids mais de manger en fonction de ses besoins et à l’écoute de sa faim. Et même si Herbert M. Shelton proscrit tout aliment transformé, notamment les pâtisseries et

les sucreries, son régime n’exclut pas les laitages, la viande, les œufs ou le poisson qu’on condamne aujourd’hui totalement à défaut de savoir se modérer. Un exemple de menu

?

« Matin : Pommes douces, dattes.

Midi : Salade verte, pois frais, noix de coco.

Soir : Salade verte, épinards, oignons cuits, côtelette d’agneau. »

Qu’on ne crie pas au diable : en matière de nutrition, les modes se succèdent et ne se ressemblent

pas. Le canon diététique du jour ne ressemble pas à celui d’hier et sera certainement fort différent de celui de demain. Quoiqu’il en soit, ce régime ne peut pas être pire que le tout-protéique

destructeur des reins ou que les produits édulcorés aux effets secondaires encore controversés. Bien sûr, il faut rester vigilant : les Combinaisons alimentaires de Shelton datent du milieu du siècle dernier et certaines connaissances biologiques ou nutritionnelles

peuvent sembler erronées. Sans se rallier totalement à la cause hygiéniste de l’auteur, qui prône par ailleurs la décélération, la naturopathie, l’autoguérison et le jeûne de désintoxication,

rien ne nous empêche de prendre sérieusement en considération des préceptes simples que l’homme moderne semble avoir oubliés : manger dans des conditions reposantes et calmes et ne pas considérer

son estomac comme une poubelle, dans laquelle on jetterait pêle-mêle tout type de nourriture sans aucune réflexion. Les constitutions diffèrent et certains souffriront rapidement d’indigestion au

moindre abus ; d’autres sembleront supporter très bien tous les excès –jusqu’à un point de non-retour qui semble inévitable pour Herbert M. Shelton, prédisant toutes les maladies dégénératives et

gastriques que les dernières années ont vu se multiplier.

« L’un « supporte » ce que l’autre ne supporte pas, mais cette constatation annule-t-elle les lois

vitales et les processus physiologiques ? Certains « supportent mieux », mais jusqu’à quand ? Jusqu’à ce que l’organisme n’en puisse plus, évidemment.»

Par la bonne observation de soi –de son transit, de ses flatulences, de son énergie, de son humeur- il

faudrait réussir à revenir, de près ou de loin, à des conclusions similaires à celles de Shelton, à savoir : le simple est le meilleur, le repos est de rigueur. L’hygiénisme se révèle alors

philosophie primitive opposée au monde moderne industriel, quoiqu’elle puise dans ses termes scientifiques la justification de ses principes.

-

Citation :

-

« D’autres auteurs naturistes et diététiciens, qui suivent aveuglément les idées médicales, confondent les processus de la digestion normale avec ceux de la fermentation et de la putréfaction

gastro-intestinales qui se juxtaposent chez la plupart des civilisés. »

-

Citation :

-

« Le repos après le repas est indispensable à une bonne digestion. Impossible de bien digérer si l’on bondit de la table à son travail comme un lévrier s’échappant de ses liens. Quand on vit à

une telle cadence, comme c’est souvent le cas dans les grandes villes, et que tout, y compris les repas, se déroule en vitesse, jour après jour, année après année, tant que les forces tiennent

bon, rien d’étonnant alors que la Nature outragée finisse par prendre sa revanche. »

Des préceptes hygiénistes qui prennent parfois une résonance étrange...

-

Citation :

-

« 5. Cultivez la patience, la pondération, le sang-froid, le calme. Evitez les mauvaises fréquentations, les mauvaises lectures, les mauvaises influences. Fuyez les jeux de hasard : cartes,

courses, spéculation, etc. Soyez honnête. Ne mentez jamais. Cherchez en tout la vérité. »

Et une mystique du corps :

-

Citation :

-

« 28. […] Quand on a perdu le goût de la vie, la joie cellulaire du corps, on ne réagit plus comme il faut au conditionnement imposé par notre civilisation. Alors commence le vieillissement. »

Herbert Shelton, pas si méconnu que ça ? Il a été nominé par le Vegetarian American Party pour se présenter aux élections présidentielles des EU en 1956, et un de ses livres The

Science and Fine Art of Fasting a été consulté par Gandhi avant que celui-ci n'entreprenne ses jeunes publics...